知っておきたい社会保障制度

⽇本には、トランスサイレチン型⼼アミロイドーシスの患者さんを含め、難病患者さんが安⼼して療養できるようにさまざまな⽀援制度があり、各地域に患者さんとご家族を⽀える専⾨スタッフがいます。

どのような制度があるのかを知り、専⾨スタッフに相談しながら安⼼できる療養⽣活をつくっていきましょう。

⽀援制度や⽣活に関する相談先

各地域には、難病患者さんとご家族が安⼼して療養し、⽣活できるよう⽀援するさまざまな専⾨スタッフがいます。病気や治療、医療費などの経済的負担に関する悩みはもちろんのこと、病気との向き合い⽅やご家族との関わり⽅など気持ちの⾯での悩みについても、⼀⼈で抱え込まずに相談してみましょう。

医療機関の相談窓⼝

病院には、医師や看護師のほかにも、患者さんやご家族をサポートする専⾨職がいます。中でも、医療ソーシャルワーカーは、社会保障制度に関する専⾨知識をもち、患者さんの医療費や⽣活費、⽇常⽣活の不安、仕事や家族関係の悩みなどを聞くとともに制度についての情報を提供し、必要に応じて地域の機関やサービスにつなげてくれます。病院内にある「患者相談室」、「医療福祉相談室」、「地域連携室」(施設により、名称は異なります)などを気軽に訪ねてみましょう。

- 「脳卒中‧⼼臓病総合⽀援センター」の患者さん相談窓⼝

医療機関によっては、国や都道府県、都道府県内の病院‧診療所と連携し、⼼臓病の患者さんやご家族に対して、病気そのものだけでなく、リハビリや⽇常⽣活のアドバイス、お悩み相談、病気の情報提供など様々な⾯から⽀援する「脳卒中‧⼼臓病総合⽀援センター」を開設しているところもあります。

市区町村の役所窓⼝

市区町村の福祉課では、さまざまな社会保障制度についての相談や申請を受け付けています。地域によって担当課の名称が異なっていたり、保健所が窓⼝になっている制度もあるため、⽬的を伝えて担当の窓⼝へつないでもらいましょう。

保健所

主に保健師が中⼼となって、難病患者さんの療養相談⽀援を⾏っています。医療費助成申請で保健所を訪れたり、地域の保健所に電話をかけてきた難病患者さんやそのご家族に対して、さまざまな情報の提供や、適切な相談先の紹介をしています。

難病相談⽀援センター

難病患者さんやご家族などからの療養⽣活に関する相談に応じて、必要な情報の提供や助⾔などをしてくれる⽀援施設として、各都道府県や指定都市に設置されています。難病相談⽀援員や、ほかの患者さんとご家族(ピア相談員)に相談することができたり、専⾨医などによる相談会や講演会が開催されたりします。⾯談による相談だけでなく、電話での相談も可能です。

‧主な⽀援内容- 電話、⾯談などによる療養⽣活上および⽇常⽣活上の相談や、各種公的⼿続きなどの相談⽀援

- 難病患者さんの⾃主的な活動などに対する⽀援

- 難病患者さんが適切な就労⽀援サービスを受けられるよう、関係機関(ハローワーク、障害者職業センター、就業‧⽣活⽀援センターなど)との連携による⽀援

- 患者団体の紹介など

- 電話、⾯談などによる療養⽣活上および⽇常⽣活上の相談や、各種公的⼿続きなどの相談⽀援

- 難病患者さんの⾃主的な活動などに対する⽀援

- 難病患者さんが適切な就労⽀援サービスを受けられるよう、関係機関(ハローワーク、障害者職業センター、就業‧⽣活⽀援センターなど)との連携による⽀援

- 患者団体の紹介など

難病診療連携コーディネーター‧難病診療カウンセラー

難病患者さんに合った医療を提供できるように、難病患者さんとそのご家族が安⼼して治療が受けられるように、関係機関への相談や紹介などを⾏います。本コーディネーターおよびカウンセラーは、各都道府県の難病診療連携拠点病院に在籍しています。難病患者さんやそのご家族、難病が疑われながらも診断がつかない患者さんがいる病院からの相談などに応じます。

医療費助成制度

難病医療費助成制度

「難病の患者に対する医療等に関する法律」(通称、難病法)にもとづき、国が指定する難病(指定難病)の患者さんの医療費を助成する制度です。2025年4⽉時点で348の病気が対象となっており、トランスサイレチン型アミロイドーシスは、指定難病名「全⾝性アミロイドーシス」として対象になっています。

① 対象となる⽅

‧重症度分類で2度以上に該当する⽅

‧重症度分類が1度で、⾼額な医療費を⽀払っている⽅※

- トランスサイレチン型アミロイドーシス(全⾝性アミロイドーシス)に関する医療費の総額(10割)が33,330円を超える⽉が、申請した⽉以前の12ヵ⽉以内に3ヵ⽉以上ある場合。例えば、医療保険3割負担の場合、医療費の⾃⼰負担がおよそ1万円となる⽉が年3回以上ある場合が該当します。

- トランスサイレチン型アミロイドーシス(全⾝性アミロイドーシス)に関する医療費の総額(10割)が33,330円を超える⽉が、申請した⽉以前の12ヵ⽉以内に3ヵ⽉以上ある場合。例えば、医療保険3割負担の場合、医療費の⾃⼰負担がおよそ1万円となる⽉が年3回以上ある場合が該当します。

- 重症度分類

ご⾃⾝の重症度や各重症度の内容については、かかりつけ医にご相談ください。

| 1度 | アミロイドの沈着がある、または沈着が疑われるが、アミロイドの沈着による明らかな臓器の機能障害が見られない。 |

|---|---|

| 2度 | アミロイドの沈着がある、または沈着が疑われ、かつ、アミロイドの沈着による軽度の臓器機能障害が1つの臓器にある。 |

| 3度 | アミロイドの沈着がある、または沈着が疑われ、かつ、アミロイドの沈着による複数の臓器機能障害がある。 |

| 4度 | アミロイドの沈着があり、かつ、アミロイドの沈着による中等度以上の臓器機能障害が1つ、または複数の部位にある。 |

| 5度 | アミロイドの沈着があり、かつ、アミロイドの沈着による重度の臓器機能障害が複数の部位にある。 |

| 1度 | アミロイドの沈着がある、または沈着が疑われるが、アミロイドの沈着による明らかな臓器の機能障害が見られない。 |

|---|---|

| 2度 | アミロイドの沈着がある、または沈着が疑われ、かつ、アミロイドの沈着による軽度の臓器機能障害が1つの臓器にある。 |

| 3度 | アミロイドの沈着がある、または沈着が疑われ、かつ、アミロイドの沈着による複数の臓器機能障害がある。 |

| 4度 | アミロイドの沈着があり、かつ、アミロイドの沈着による中等度以上の臓器機能障害が1つ、または複数の部位にある。 |

| 5度 | アミロイドの沈着があり、かつ、アミロイドの沈着による重度の臓器機能障害が複数の部位にある。 |

注2:臓器の機能障害は、神経、⼼臓、腎臓、消化管、呼吸器、泌尿器、眼、⾻‧関節、内分泌など。

- 注1:アミロイドがたまっていることを確認された部位は、臓器障害を認める部位と必ずしも⼀致する必要はありません。

- 注2:臓器の機能障害は、神経、⼼臓、腎臓、消化管、呼吸器、泌尿器、眼、⾻‧関節、内分泌など。

② 助成の範囲

難病指定医療機関※で受けた、トランスサイレチン型アミロイドーシスに関する医療および⼀部の介護サービスに関する費⽤

- 医療の内容:診療、調剤、居宅における療養上の管理およびその治療に伴う看護、⼊院時における⾷費など

- 介護の内容:訪問看護‧リハビリ、居宅療養管理指導、介護予防訪問看護‧リハビリ、介護予防居宅療養管理指導など

- 難病指定医療機関⼀覧:難病情報センターのサイト内にある「難病指定医療機関⼀覧」のページをご参照ください。

- 難病指定医療機関⼀覧:難病情報センターのサイト内にある「難病指定医療機関⼀覧」のページをご参照ください。

③ 認定後の⾃⼰負担額(⽉額)

- 「⾼額かつ⻑期」とは、⽉ごとの医療費総額が5万円を超える⽉が年間6回以上ある場合(例えば、医療保険の2割負担の場合、医療費の⾃⼰負担が1万円を超える⽉が年間6回以上)

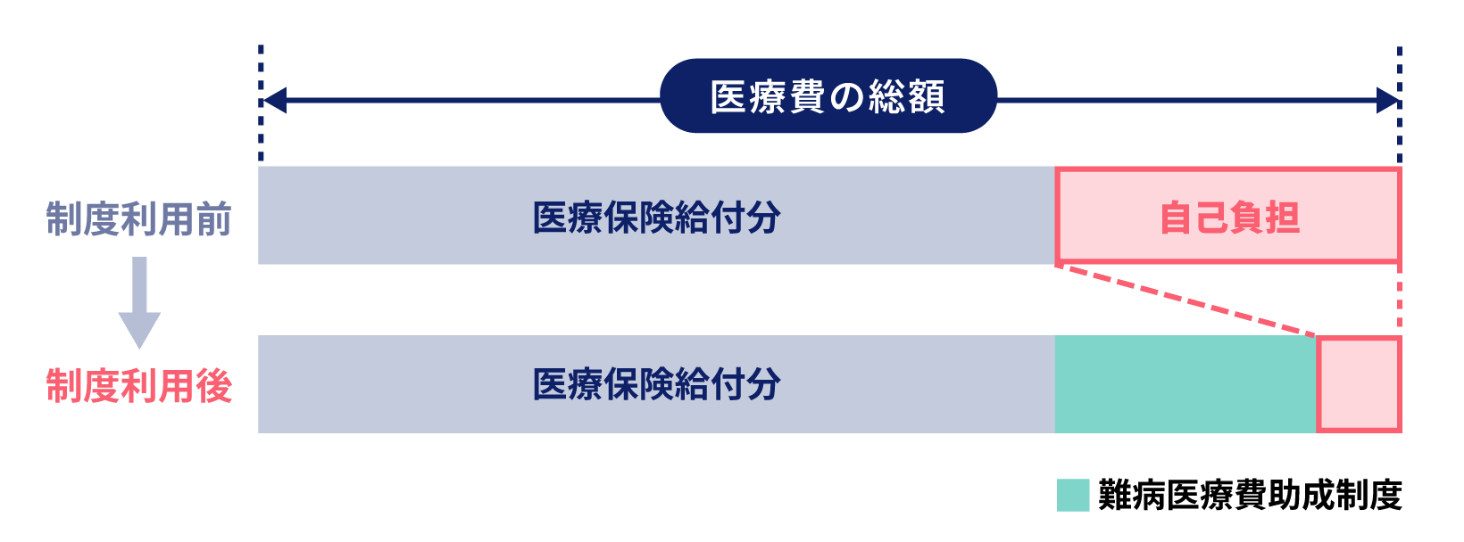

◆難病医療費助成制度による助成のイメージ

◆難病医療費助成制度による助成のイメージ

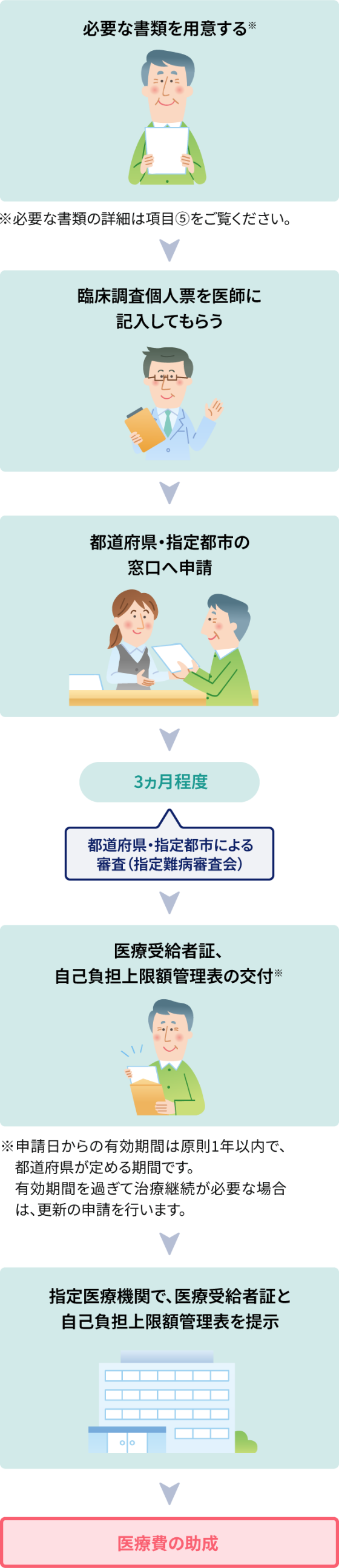

④ 申請から助成までの流れ

⑤ 申請に必要な書類

難病医療費助成は、「重症度分類を満たしている事を診断した⽇」にさかのぼって開始されます。ただし、さかのぼり期間は申請⽇から原則1ヵ⽉前です。やむを得ない理由(災害、⼊院、その他緊急の治療が必要であった場合など)があるときは最⻑3ヵ⽉までとなります。

- お問合せ先

お住まいの地域の保健所や、市区町村役所の窓⼝(保健福祉担当課など)

地域により問合せ先が異なるので、「指定難病の患者への医療費助成制度について知りたい」など⽬的をお伝えください。

●⾼額療養費制度

病院や薬局などで⽀払った医療費が1ヵ⽉(その⽉の1⽇から末⽇まで)で上限額を超えた場合、加⼊している公的医療保険(健康保険組合、協会けんぽの都道府県⽀部、国⺠健康保険など)へ申請すると、その超えた⾦額の⽀給が受けられる制度です。

① 対象となる⽅

公的医療保険に加⼊している被保険者(本⼈)および被扶養者(扶養家族)で、⾃⼰負担限度額を超えた⽅

② 助成の範囲

難病医療費助成制度の対象ではない診療費や治療費、薬代などの公的医療保険が適⽤される医療費

※⼊院時の⾷費負担や差額ベッド代、「先進医療にかかる費⽤」など公的医療保険適⽤外の診療は範囲外です。- ⼊院時の⾷費負担や差額ベッド代、「先進医療にかかる費⽤」など公的医療保険適⽤外の診療は範囲外です。

③ ⾃⼰負担限度額

⾃⼰負担の上限額は、年齢や所得に応じて定められています。

I. 70歳以上の上限額 I. 70歳以上の上限額

- 1つの医療機関や薬局などでの⾃⼰負担では上限額を超えない場合でも、同じ⽉の別の医療機関などでの⽀払いを合算することができます(69歳以下の場合は21,000円以上であることが必要です)。

- 同じ医療保険に加⼊しているご家族の医療費についても、1ヵ⽉単位で合算することができます(「世帯合算」制度)。ただし、69歳以下の⽅の受診については、21,000円以上の⾃⼰負担のみ合算されます。

- 過去12ヵ⽉以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回⽬からさらに上限額が下がります(「多数回該当」制度)。

- 1つの医療機関や薬局などでの⾃⼰負担では上限額を超えない場合でも、同じ⽉の別の医療機関などでの⽀払いを合算することができます(69歳以下の場合は21,000円以上であることが必要です)。

- 同じ医療保険に加⼊しているご家族の医療費についても、1ヵ⽉単位で合算することができます(「世帯合算」制度)。ただし、69歳以下の⽅の受診については、21,000円以上の⾃⼰負担のみ合算されます。

- 過去12ヵ⽉以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回⽬からさらに上限額が下がります(「多数回該当」制度)。

④ 申請⽅法

申請⽅法は、以下の2つがあります。

- a)後⽇払い戻しを受ける⽅法

加⼊している医療保険から⾼額療養費⽀給申請書を取り寄せて必要事項を記⼊し、医療機関の領収書、被保険者の振込先がわかるもの、医療保険証を揃えて申請します。

- 払い戻しにかかる期間については、各保険窓⼝にお問合せください。

- 申請期限は、診療を受けた翌⽉初⽇から2年以内です。医療機関にかかった際の領収書などは必ず保管しておきましょう。

- 払い戻しにかかる期間については、各保険窓⼝にお問合せください。

- 申請期限は、診療を受けた翌⽉初⽇から2年以内です。医療機関にかかった際の領収書などは必ず保管しておきましょう。

- b)事前に「限度額適⽤認定証」を⼊⼿し、

医療機関での⽀払いを上限額にとどめる⽅法医療費が⾼額になることがわかっている場合には、事前に保険者へ申請して「限度額適⽤認定証」を⼊⼿※し、病院や薬局などの窓⼝で提⽰することで、1ヵ⽉の窓⼝での⽀払いを⾃⼰負担限度額までにとどめることができます。

「限度額適⽤認定証」は、保険者へ申請することで⼊⼿できます。詳しくは保険者へお問合せください。

- マイナンバーカードを医療保険証として利⽤できる医療機関では、限度額適⽤認定証の交付を受けなくても、窓⼝負担が⾃⼰負担限度額以内となります。医療機関‧薬局にて適⽤されているかは、ご⾃⾝でもご確認ください。

- マイナンバーカードを医療保険証として利⽤できる医療機関では、限度額適⽤認定証の交付を受けなくても、窓⼝負担が⾃⼰負担限度額以内となります。医療機関‧薬局にて適⽤されているかは、ご⾃⾝でもご確認ください。

⑤ お問合せ先

- 加⼊している医療保険の窓⼝(お⼿元の被保険者証でご確認ください)

- 受診医療機関‧薬局のお⽀払い窓⼝

その他の経済的⽀援

医療費控除

本⼈や家族の分を含めて、1年間(その年の1⽉1⽇から12⽉31⽇までの間)に⽀払った医療費(治療上必要なもの)が⼀定額を超えるとき、税務署に還付申告すると、納めた税⾦の⼀部(最⾼200万円)が戻ってくる制度です。

前年1⽉から12⽉までに⽀払った医療費が10万円(総所得⾦額などが200万円未満の⽅は総所得⾦額などの5%)を超えるとき、所得控除を受けることができ、過去5年間にさかのぼって申告できます。

- 申請⽅法と申告先

確定申告書や医療費控除の明細書、医療通知書、本⼈確認書類、給与所得の源泉徴収書、印鑑などをそろえて、お住まいの地域を管轄する税務署で確定申告をしてください。

⽇常⽣活に関する⽀援

トランスサイレチン型⼼アミロイドーシスの患者さんは、先にご紹介した経済的⽀援のほかにも、国が定めた法律に基づくさまざまな社会福祉サービスを受けることができます。

介護保険法によるサービス(介護保険サービス)

介護保険制度は、加⼊者(被保険者)が保険料を出し合い、介護が必要なときに認定を受けて、必要な介護サービスを利⽤できる制度です。介護保険の⽀給限度額内であれば、さまざまな介護サービスを1〜3割負担で受けることができます。

| 対象者 |

|

|---|---|

| 主な支援内容 |

⾃宅で利⽤できるサービス

⽇帰りで施設などを利⽤できるサービス

その他のサービス

上記の他に、⾼額介護サービス費や⾼額医療‧⾼額介護合算療養費制度といった⽀援もあります。 ※要介護度によって、利⽤できるサービスが異なります。 |

| 申請・お問合せ先 | お住まいの市区町村役所の窓⼝(介護保険課など)や地域包括⽀援センター お住まいの市区町村役所の窓⼝(介護保険課など)や地域包括⽀援センター |

| 参考 | 介護事業所‧⽣活関連情報検索(介護サービス情報公表システム) 介護事業所‧⽣活関連情報検索(介護サービス情報公表システム) |

| 対象者 |

|

|---|---|

| 主な支援内容 |

⾃宅で利⽤できるサービス

⽇帰りで施設などを利⽤できるサービス

その他のサービス

上記の他に、⾼額介護サービス費や⾼額医療‧⾼額介護合算療養費制度といった⽀援もあります。 ※要介護度によって、利⽤できるサービスが異なります。 |

| 申請・お問合せ先 | お住まいの市区町村役所の窓⼝(介護保険課など)や地域包括⽀援センター お住まいの市区町村役所の窓⼝(介護保険課など)や地域包括⽀援センター |

| 参考 | 介護事業所‧⽣活関連情報検索(介護サービス情報公表システム) 介護事業所‧⽣活関連情報検索(介護サービス情報公表システム) |

障害者総合⽀援法によるサービス(障害福祉サービス)

「障害者の⽇常⽣活および社会⽣活を総合的に⽀援するための法律」(通称、障害者総合⽀援法)は、難病の⽅も対象としています。トランスサイレチン型⼼アミロイドーシスの患者さんは、⾝体障害者⼿帳を持っていなくても、サービスなどを受けられる場合があります。

| 対象者 |

|

|---|---|

| 主な支援内容 |

・介護給付

|

| 申請・お問合せ先 | お住まいの市区町村役所の窓⼝(障害福祉課) |

| 対象者 |

|

|---|---|

| 主な支援内容 |

・介護給付

|

| 申請・お問合せ先 | お住まいの市区町村役所の窓⼝(障害福祉課) |

⾝体障害者⼿帳

⾝体障害者⼿帳は、⾝体の機能に⼀定以上の障害があると認められた⽅に交付される⼿帳です。交付を受けた本⼈やそのご家族がさまざまな控除や福祉サービスを受けることができます。

① 対象となる⽅

⾝体障害者福祉法に定められている障害程度等級に該当することが認められた⽅。

対象となる障害は、視覚、聴覚、肢体不⾃由、⼼臓機能障害などの種類が定められており、障害の程度はその種類ごとの障害程度等級表にもとづいて決められます。

- 対象となる障害が⼀定以上で永続することが前提ですが、トランスサイレチン型⼼アミロイドーシスの患者さんも、ペースメーカなどを装着している場合などに⼿帳が交付される可能性があります。

- 対象となる障害が⼀定以上で永続することが前提ですが、トランスサイレチン型⼼アミロイドーシスの患者さんも、ペースメーカなどを装着している場合などに⼿帳が交付される可能性があります。

- 障害程度等級表(⼼臓機能障害)

| 1級 | ⼼臓の機能の障害により⾃⼰の⾝辺の⽇常⽣活活動が極度に制限されるもの |

|---|---|

| 2級 | |

| 3級 | ⼼臓の機能の障害により家庭内での⽇常⽣活活動が著しく制限されるもの |

| 4級 | ⼼臓の機能の障害により社会での⽇常⽣活活動が著しく制限されるもの |

| 1級 | ⼼臓の機能の障害により⾃⼰の⾝辺の⽇常⽣活活動が極度に制限されるもの |

|---|---|

| 2級 | |

| 3級 | ⼼臓の機能の障害により家庭内での⽇常⽣活活動が著しく制限されるもの |

| 4級 | ⼼臓の機能の障害により社会での⽇常⽣活活動が著しく制限されるもの |

② 受けられる主な割引‧減免サービス(例)

⾝体障害者⼿帳が交付されると、各種サービス料⾦の割引や税⾦などの減免を受けることができます。

障害の程度により受けられる割引、減免の内容が異なりますので、詳細は市区町村の窓⼝や、対象となる交通機関‧公共サービスの事業者にお問合せください。

- 交通機関の割引:JR、有料道路、公共交通機関、⾶⾏機、タクシー、⾼速バス、旅客船などの運賃、料⾦

- 携帯電話の割引:基本使⽤料の割引

- 公共施設の割引:美術館、博物館、動物園、映画館などの⼊場料や利⽤料

- 税⾦の減免:所得税、住⺠税、相続税、⾃動⾞取得税、⾃動⾞税など

- NHK放送受信料の割引

③ 申請⽅法

- 1)お住まいの市区町村の障害福祉担当窓⼝で、申請書類を⼊⼿します。

- 2)都道府県知事等の指定を受けた医師に、診断書‧意⾒書を記⼊してもらいます。

- 3)顔写真、マイナンバー関連書類などと併せて、市区町村の障害福祉担当窓⼝に申請します。

- ※申請から⼿帳の交付までには1〜2ヵ⽉程度かかります。 ※申請から⼿帳の交付までには1〜2ヵ⽉程度かかります。

- お問合せ先

お住まいの市区町村役所の窓⼝(障害福祉課)

ここまで、トランスサイレチン型⼼アミロイドーシスの患者さんが安⼼して療養⽣活を送るための医療費助成制度や社会福祉制度をご紹介しました。「制度は複雑で理解するのが難しい」という⽅や、「どういった⽀援制度が利⽤できるのか相談したい」という⽅は、⽀援制度や⽣活に関する相談先へ相談されることをおすすめします。